研究背景

新型冠状病毒感染目前已呈常态化流行,尽管病毒感染症状通常只持续 2-3 周,但自 2020 年以来,多个报道提示 10% 左右的患者在急性期之后会经历持续数月的呼吸困难、疲劳和脑雾等症状,世界卫生组织定义其为新冠感染后综合征,即长新冠。

长新冠症状可累及多个器官或系统,造成患者心理和精神障碍,对于部分患者更可严重影响患者日常生活,并导致其劳动力的丧失,造成了巨大的公共卫生压力与社会经济负担。

研究内容

本研究通过大规模的蛋白转录组及代谢组学的联合分析,确定了长新冠不同临床亚型的多组学免疫代谢特征,找到了诊断生物标志物和潜在治疗靶点。

研究创新性描绘了长新冠不同临床亚型之间的同质性及异质性的免疫代谢特点,为长新冠的临床诊治新思路提供了坚实的基础。

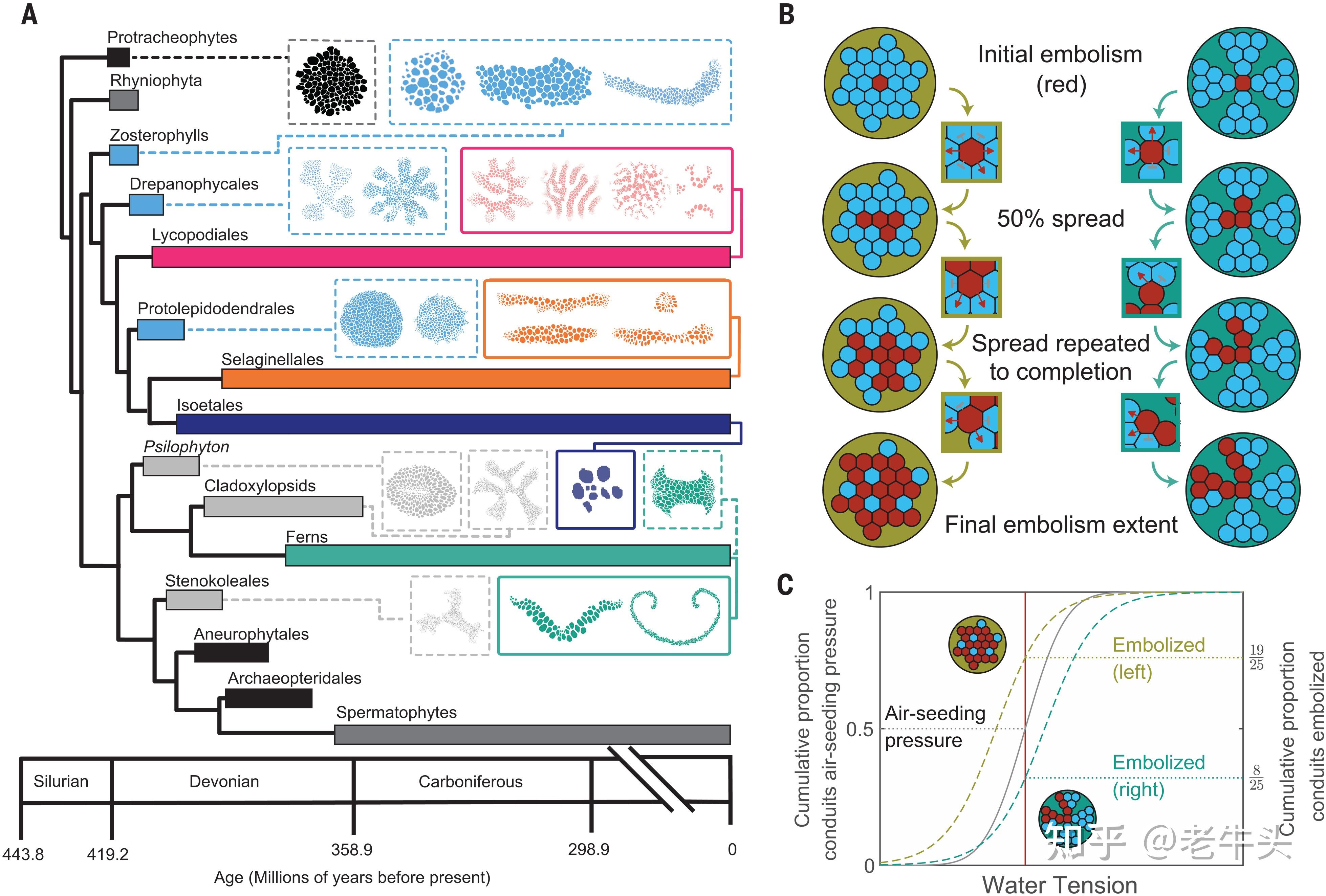

长新冠整体多组学特征

研究发现,长新冠患者整体呈现 MAPK 通路激活增高,而康复的长新冠患者则表现出该反应的下调(图 1)。

图 1 长新冠患者整体多组学特征

长新冠不同临床亚型的多组学特征

长新冠的异质性特征在不同亚组中表现为多组学特异性标志:

- 多系统(MULTI)症状亚组表现为甘油磷脂和醚类脂质代谢增强。

- 神经(NEU)亚组表现为糖蛋白合成代谢增加。

- 心脑(CACRB)亚组表现为丙酮酸代谢增加和巨噬细胞极化受抑。

- 肌肉骨骼 + 系统性(MSK + SYST)亚组表现为甘油磷脂代谢增高。

- 心肺(CAPM)亚组则表现为 NF-κB 信号通路受抑。

诊断生物标志物和潜在治疗靶点

ABHD17A、CSNK1D、PSME4 和 SYVN1 可被选为诊断长新冠的潜在生物标志物,而 CRH(MULTI)、FPGT(NEU)、CBX6(CACRB)和 RBBP(MSK + SYST)等可作为治疗长新冠的潜在靶点。

意义

本研究结果有助于深入了解长新冠的免疫代谢机制,为长新冠的诊断、分型和治疗提供新的思路,并为进一步开发针对不同临床亚型长新冠患者的个性化治疗策略奠定了基础。

发表评论