说起中江面,四川人人都称赞。细如发丝能通风,过夜回锅煮不烂。猪油葱花和鸡汤,再加几根豌豆尖。好好吃喔,喷香喷香味道鲜……

一个晚上,我们一行人到中江县镇江寺内吃中江挂面,席间有一位擅唱民歌的女子,用中江话唱了这首民谣,中江挂面的吃法全在这一首民谣里。挂面、猪油、葱花、鸡汤(蛋)、豌豆尖,就是最佳的搭配。

鸡汤挂面

第二次来就升级吃鸡汤挂面,是不错的选择,鸡汤的味道自然鲜香,鸭汤也不错,但宜在秋冬季节吃。

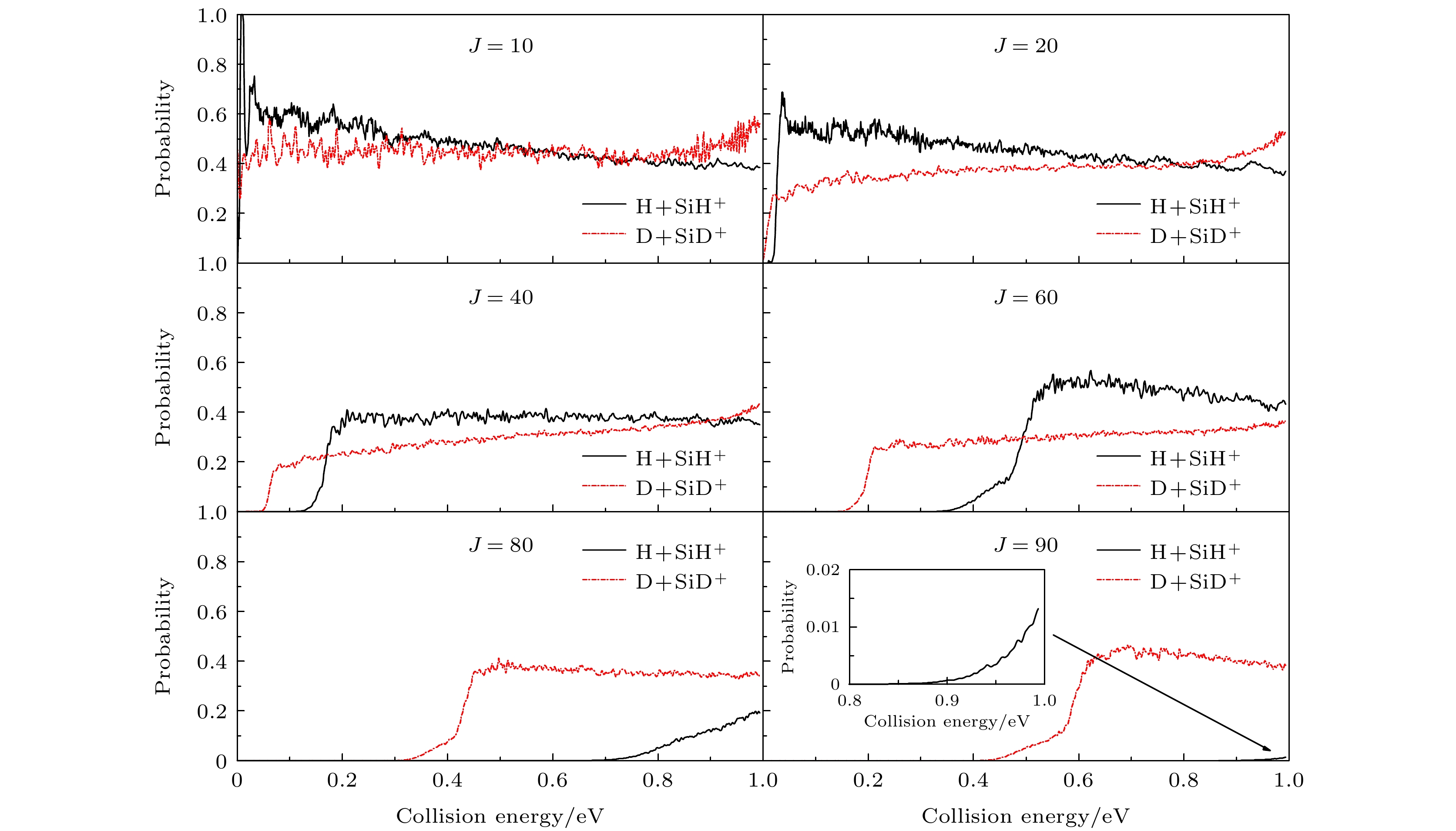

羊肚菌挂面

第三次来则选择吃羊肚菌挂面,那是高配版的中江挂面,因为少了猪油和鸡汤的油腻感,所以格外清爽,鲜味又有增无减。

试想一下吧,坐在小院中,赏川西田园风光,或沃野苍翠,或菜花绚烂……羊肚菌汤在大锅里咕噜咕噜,飘出阵阵香气,撩起味蕾的欲望,心中暗生欢喜,等待的光阴亦变得恬静美好起来。

这时,一位窈窕素服的女子,双手端来如秋水盈盈的青花瓷碗——碗中是羊肚菌搭配的手工空心挂面,面上点缀着绿色的豌豆尖与葱花,女子与汤中挂面皆美目盼兮,巧笑倩兮。中江女子做中江挂面,中江挂面滋养了中江女子,挂面与女子,相生相依,皆婉转袅娜,温柔娴静,美女如面,面如美女。美哉不美哉?

<小觑。谭家街背靠西山,面临凯江,明清两代,直到民国,都保持了装板瓦房的传统风格,白墙灰瓦,青石铺路,与盐市街王爷庙隔河相望。穿行于凯江的船只在对岸的小南门小西门码头靠岸以后,商旅客人坐小船或是过板板桥到谭家街,吃一碗中江挂面,以慰劳自己一路辛苦。吃饱喝足,购货上船,再经凯江顺流而下,销往三台、遂宁、重庆、贵州等地。不仅国内,如今还销往日本、美国、马来西亚、新加坡等10多个国家和地区。

谭家街有老井,用井水和面,以井水煮面,其味道之特别绝无仅有。这里做面的人家当街是铺面,后院是挂面加工坊。全凭一双手,又因为工序复杂,多为夫妻合作,熬夜干活,所以又戏称夫妻面。

这门技艺全靠手艺人根据当天气温、空气湿度把握发酵时间和拉面力度,以及晾晒时间,不能机械化大规模生产,这是真正意义上的手工挂面,加上发酵的缘故,面中有小孔,故又称手工空心挂面。

1930年版《中江县志》载,县城内外俱佳,河西谭家街尤盛。色白味甘,食之柔滑……细而中空,他处不然,以此为辨。

为什么非好谭家街这口面呢?谭家街的这口老井,号称中江挂面用水第一井。老井水由沙石岩渗透而出,其水清澈,从井口缓缓溢出,沿街边沟渠潺潺流淌。这种偏弱碱性的水,煮这样柔美纤细的面,真是相得益彰。

中江挂面的制作工艺

中江手工挂面的制作工艺程序,大的有18道,小的工艺有72道之多。制作一次面需要连续20多小时。

最为壮观的是晒面场景,架子最高可达6.3米,在高架上固定好挂着小条的面柱,牵扯着小条的另一头的面柱垂下来,做面人将这一头的面柱把在手里往身前扯面,拉长,回弹,再拉长,再回弹……力气大了,会断,力气小了,扯不长,有经验的扯面师傅会分几次拉扯面条,直到扯出大约5米的长度,才将另一头的面柱固定在高架上。

拉好的面条在高架上晾晒,经过一阵阵山风吹拂,挂面水分逐渐蒸发,使面条变得韧性十足。晾晒的时间长短由天气决定,一般晴天晾晒4-5小时即可,阴天或雨天需要更长时间。

结语

中江挂面,是四川的一张美食名片。它柔美纤细,味道鲜美,是中江人民世代传承的手工艺结晶。吃一碗中江挂面,不仅是味蕾的享受,更是对传统文化和历史传承的一种体验。

发表评论